| huozm32831 | 2025-09-05 19:59 |

|

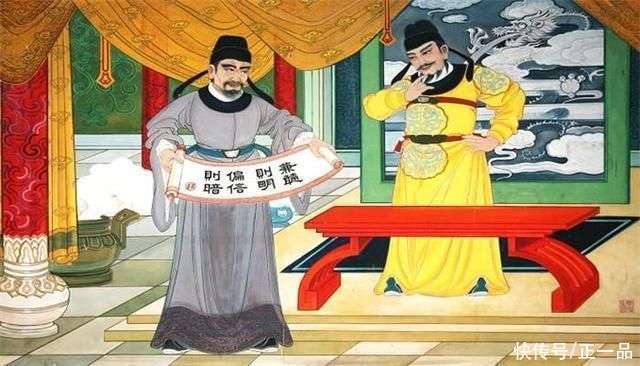

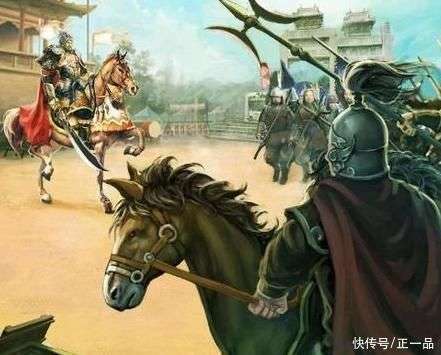

隋朝末年,国家内政腐败,皇帝的奢靡和无度战争导致百姓疾苦,民生凋敝,国家的覆灭似乎已经变得不可避免。隋朝的统治逐渐丧失了对百姓的控制,四方豪杰纷纷起义,举兵讨伐隋朝,意图推翻隋朝皇帝的统治。而此时,李渊虽心生起义之意,但始终缺乏足够的决心亲自带兵攻秦,直到李世民的劝说,李渊才鼓起勇气发动了起义。李世民在这场动荡中,凭借其非凡的智谋与军事才能,立下了赫赫战功,成为了立国的关键人物。  李世民为李渊建立了大业,然而李渊却迟迟未能兑现当初承诺,要立李世民为皇太子的诺言。与此同时,李建成和李元吉兄弟两人在李渊耳边煽风点火,屡次挑拨,令李世民的处境愈发艰难。面对兄弟的竞争和父亲的沉默,李世民终于按捺不住,策马发动兵变,逼得李渊辞去帝位。  李世民即位后,李渊痛哭流涕,哀求李世民放过自己的十个孙子。李世民心中犹豫不决,尚未做出决定,是否应该彻底清除这些潜在的威胁。正当此时,魏征提醒他历史上刘安的教训,顿时让李世民下定决心,毫不留情地将李建成和李元吉的儿子全部处死,彻底斩断了李建成和李元吉的血脉。 魏征提到的“刘安”事件,深深触动了李世民。刘安是西汉时期的淮南王,他是刘邦的亲孙子。在汉武帝未立太子时,刘安开始心生异志,图谋篡位。虽然后来阴谋败露,刘安被捕,但汉武帝并未将其一网打尽,反而宽恕了他的子孙——刘迁和刘陵。此后,刘迁与刘陵多次策划政变,意图篡夺汉朝的统治,最终虽未成功,但汉武帝的仁慈政策却给国家带来了巨大的隐患。这段历史,给李世民敲响了警钟,提醒他不能心慈手软。  在魏征的提醒下,李世民终于决定将李建成和李元吉的后代全部除掉,不给他们任何反扑的机会。毕竟,李建成和李元吉两人曾多次策划陷害李世民,几乎将他置于死地,因此,他们的死并非偶然,而是他们自作自受的恶果。如果李建成当年能守住太子的位置,安分守己地行事,也许这场悲剧就不会发生,李世民的继位之路或许也不会如此血腥。  李世民的治国与军事才能,在年轻时便已显现无疑。早年间,他随李渊征战四方,屡次参加大规模战役,历经生死考验,锤炼出了强大的胆略与决断力。李世民不仅能在战场上立下赫赫战功,也在朝廷内外平息了无数纷争,巩固了李渊的权力。与李世民相比,李建成和李元吉的才能显然逊色许多。李世民有着出色的治国之才和深远的眼光,尤其擅长用人,早年便收纳了众多谋士,迅速扩展自己的势力,使得李渊对他既钦佩又忌惮。正因为李世民在朝中积累了大量支持者,很多文武大臣都认为他才具非凡,理应担任国家的最高统治者。  李渊登基后,可能出于传统的继承原则,或是对李世民势力的畏惧,他依然决定立长子李建成为太子。然而,李世民对此感到愕然,但并未表现出过多的情绪,转而在暗地里悄然培育自己的势力。李建成作为太子后并未安分,他意识到李世民拥有强大的支持力量,且李世民心有不甘,随时可能取代自己的太子之位。因此,李建成与李元吉兄弟频频拉拢朝中力量,排挤李世民,使得朝廷内部形成了两大派系,李建成一方和支持李世民的阵营互相较量,局势愈加复杂和对立。  李建成不仅在朝廷中频繁打压李世民,还不断在李渊面前诋毁李世民,导致兄弟两人之间的矛盾愈加加深,已经到了无法调和的地步。随着时间的推移,李建成和李元吉开始对李世民展开直接的打击,意图清除李世民的支持者。李世民的谋士们早已看透了李建成和李元吉的危险,认为他们是极大的威胁,应该早日铲除。然而,李世民始终不忍心下手,尽管心中已有杀意,却迟迟未能决断。  到了武德九年,李建成为了除掉李世民,向李渊推荐了李元吉出征突厥,李渊同意后,李元吉带走了李世民的大部分精兵,这使得李世民陷入了孤立无援的境地。就在此时,李世民得知李建成和李元吉密谋要暗杀自己,他意识到形势危急,无法再等待,决定先发制人,发动了震惊历史的“玄武门之变”。 在这场决定命运的战役中,李建成和李元吉被李世民亲手射杀。李渊在事后早早退位,但李建成和李元吉的后代起初并未受到立即的处理。李渊一度请求李世民能够出于亲情的考虑,放过这十个孙子。然而,借着魏征对“刘安”事件的警示,李世民最终下定决心,没有放过这些孩子。虽然他的做法残忍,但在那样一个动荡的年代,皇权的争夺从来没有不是以血腥和牺牲为代价的。历史上,无数的皇位更替,背后都踩着数不尽的尸骨,才有人最终登上那个最高的位置。  |

|