| huozm32831 | 2025-09-03 19:55 |

|

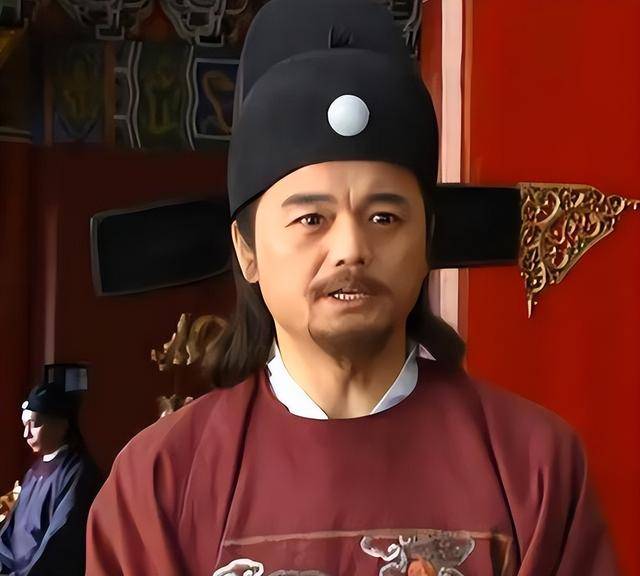

《——【·前言·】——》 宰相宣称家中井水变甘泉,特别邀请皇帝探察。皇帝出门没走几步,忽被太监紧拉缰绳拦住,寒意刹那从车马直冲心头。 就在那一刻,朱元璋调整节奏,回头杀机悄然升起。这场宴请,变成了铺天盖地的血案。  井泉之邀,预谋在暗中积蓄 洪武十三年正月,宰相胡惟庸传出消息——旧宅后井忽能酿酒。他把这当作吉兆,命人通报皇帝,邀请共赴赏饮。一口井的涌液被说作酒,这样的邀请在传说外,惊心动魄。朱元璋将信将疑,却也好奇,驾车出城,节奏如同将进之酒席,却注定变味。  皇帝坐稳车辇,拐过西华门时,一名太监云奇冲至缰前,猛拦车马。他气喘如牛,欲言又止,手指方向模糊。朱元璋见此情形,怒斥之,命侍卫痛击。云奇身受重伤,倒地仍指胡家方向。那一刻在车辇中冲击强烈,节奏一刹那裂开。 云奇倒下后,朱元璋立刻勒令折返。车辇回转,驶入宫城,马蹄声咚咚逼近。走到高处,望见胡府墙头飞尘起,城墙处灯火散乱,似有兵甲隐藏。这种景象无法调动言词修饰,却在视觉上压迫人心。皇帝不再迟疑,传令中止赏泉行。  侍卫已贴至胡府,消息传进朝堂。周遭沉默,所有拼命组织都在等待这呼吸间爆发。信息汇聚——胡惟庸义子涂节告发谋反,御史中丞商暠附和上表。罪状逐渐成形,转瞬割断了宰相与皇帝之间的信任链条。这个速度不带犹豫,节奏如同一记重拳出击。  案发如决断,无声即杀声 朱元璋出行之初,并未察觉异样。胡惟庸“井中出酒”的言词虽夸张,然以当时“祥瑞”文化之风并不突兀。皇帝愿意前往,既出于礼数,也带有试探成分。胡惟庸多次在朝中陈述天命,擅用吉兆,是朝中知名的“事神术士”。而这次“泉酒为瑞”的操作,看似俗套,实则背后深藏异心。 车辇离宫,队伍缓缓前行,沿宫墙西行,越西华门。这时突发一幕,一名宦官冲出队列,强行拦住御车。此人名叫云奇,是皇帝身边近侍之一。他情绪激烈,神色惶急,挥手阻马,举动极不寻常。朱元璋初愕,命人将其拿下拷问。拷问未毕,云奇当场吐血昏厥,口中只留下“胡……兵……谋……”几个字。  这几个字,如同平地炸雷。朱元璋面色突变,立刻命车辇停止,转身回返西华门。与此同时,命锦衣卫秘密出动,速赴胡惟庸府第暗查。刚至府前,便发现宅内传出不明声响,门禁森严,警卫戒备异样。几名侍卫试图探入,被胡家护卫严词拒绝。这一细节几乎坐实怀疑,朱元璋当即下令:全面突袭,锁拿胡氏全门。 锦衣卫破门而入,查得大量兵器、密奏、图纸与名单。府中密室藏有不明信件,内容涉及调动京营、里长、县丞等地方力量。虽尚无实据显示胡惟庸已下达命令起事,但谋划痕迹清晰。更令人震惊的是,在地窖内还发现未使用的印章与假文书模板,种种迹象表明,胡惟庸已不满足于相位,野心早已膨胀成势。  当天夜间,朱元璋连发三道手诏,传谕六部、都察院与锦衣卫总指挥官。第一道,宣布胡惟庸“蓄谋不轨、图谋弑逆”;第二道,废除中书省,即日裁撤宰相职权;第三道,命通缉胡惟庸党羽,彻查其人际网络,不得遗漏一人。 次日清晨,胡惟庸被缉拿归案,押入诏狱。案未审完,人已定罪。行刑之日,朱元璋未设御前议政,不召百官听讯。只以三言两语批注案卷:“大逆不道,法不容情。”随即,胡惟庸斩首弃市,家属、仆从、幕僚一并收监,三日内清洗完毕。  这一过程无拖泥带水,也无太多公开仪式。审案节奏如斩刀落石,一日定结,多人伏诛。文书中不提胡惟庸反意何始、谋逆计划几时启动,只言其“图危社稷,谤上揽权”。这等措辞虽无直接指控,却句句落在致命处。 紧接着,中书省全面裁撤。原本六部由中书省统领,今后改为由皇帝直接统辖,尚书不再“奉命于丞相”,而是“闻命于天子”。自此,丞相制度在中国古代行政体系中划上句号。  满堂血色,株连浩荡无声扩散 胡惟庸伏法之后,朱元璋并未松手。他不满足于只铲除一个“谋逆者”,他要清除一整条政治生态链。从胡案起步,朝廷进入长达数年的肃整期。第一轮下手的,不是政敌,而是老功臣。 开国元勋李善长首当其冲。胡惟庸倒台之时,李已致仕归乡,却仍难逃祸端。理由是李善长与胡同为凤阳人,且结为姻亲。他的子孙与胡氏家族联姻多年,往来密切。案发之后,锦衣卫在胡惟庸家中查抄出若干书信文稿,落款中有李家子弟之名。朱元璋不再质问,也未召见,只一纸旨意——“恶类余孽,照律处斩。”  李善长被带回京城,当堂定罪。未及三日,他与族人七十余口一并问斩于市。尸骨未寒,皇帝的清洗还在继续。 第二波对象是功臣集团。费聚、陆仲亨、唐胜宗、赵庸、耿炳文等皆被检举。有人为胡惟庸曾送节礼,有人曾在议事中为其出言袒护,还有人仅仅因“宴饮之交”而被指控为“暗通”。朝中御史与锦衣卫奉旨行事,举凡与胡案有交集者,皆要过筛一遍。所谓“相识三年内、收礼十金以上、书信往来三封”,即可定罪。 更大的肃杀出现在地方。布政使、按察使、提刑按察司人员被轮番审问。胡惟庸曾在全国布设人脉网,兼掌军政调动,其旧部广布各地。朝廷开始大规模清洗地方官员,波及两浙、湖广、山东、陕西、四川等五十余州府。  在《明实录》中,关于胡惟庸案的株连人员数量未作精确统计。但史学界据明初人口与行政体系推算,受胡案影响而被处死者超过三万人。这还未包括流放、降职与家产抄没之人。这场政治清洗,被称为“开国以来最大规模的政坛肃狱”。 事态发展至洪武十五年前后,已无人再敢自称“胡惟庸旧识”。在都城南京,百官上朝低头不语,文臣之间互不寒暄,武将营中常年更换驻防。朝廷上下,笼罩在一种“无声肃杀”的气氛中。 这不是一场短期反腐,也不是简单权力整肃。朱元璋以胡惟庸为轴心,剪断的是一整套在明初已经形成的“相权依附网络”。他斩断宰辅,拔除功臣,削弱郡守,把政治结构彻底推向“皇权独裁”。这种控制方式不靠规则,而靠不规则的高压震慑。  “胡惟庸案”至此,已经不是一个案,而是一种政治手段,一种治理方式。皇帝不再信任制度,而是只信任个人控制。他不容臣子成党,不许地方结网,不许朝中有人传私信。所有异动,一律归入“谋逆”的范畴,一律以“处死”收尾。 这场血色肃清没有文告,也没有修史。它藏在死刑簿、家产册、勘问档案与朝会回避制度中,被皇帝写进统治逻辑,而非写进法律条文。明初由此开启了皇帝“亲理天下”的政治模式,不再设相,不再设摄政,不再准许内外分权。  制度镰刀落下、权力灰度重构 血案连绵,但朱元璋的目标已非报复本身,而是重构权力架构。废除中书省、罢左右丞相,六部尚书直接对皇帝负责。官僚机制横向分散,宰相式巨权不再存在。内阁大学士仅有“票拟权限”,所有奏章须递宦官再上呈皇帝。这种设计压缩了政治中间层,系统掣肘铺垫的余地被刻意减少。 制度变革由此启动。宏图上的改革不是轰烈宣告,而是由案牍系统悄然完成。御史台被改为都察院,通政司、承宣布政使司等机构被调整入席。诸种制度改革同步上线。这是一场用血铺成的文治建设,从根基开始重塑国家治理结构。  制度重构完成后,朱元璋没有晚节悔改的姿态。他用血案先拔除权臣,再用制度锁住未来。不再容忍“相权压君权”,所有朝政回归中央掌控。他不再允许权臣擅权独断,也不将命令下放给中书省系统。这种重塑,让后世再无丞相,更没留权臣翻身的口实。 胡案、倭案、蓝玉案……被统称为明初四大案。它们不是偶然叛乱的应对,而像是朱元璋为政治收编编织的连续弧线。株连如风,制度改革如刃。血与法交织成政权的肌理。明朝治理核心,此刻彻底成为皇权独裁架构。此后名义上的内阁,实为辅佐工具,不得异志。这场无声改革摒弃平衡,只留中心。 |

|